HyperNietzsche

1. Un hypertexte de recherche (1996-2007)

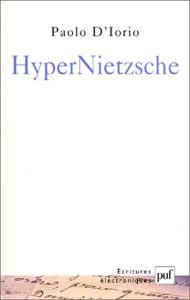

Le projet HyperNietzsche est né en 1996, quatre ans après la naissance du Web, en se posant la question suivante : est-il possible d’utiliser Internet pour la recherche en sciences humaines, c’est-à-dire pour établir, commenter, analyser les grands textes de la tradition littéraire et philosophique ? [1]. Dans les années suivantes, la petite équipe en charge du projet s’est efforcé de répondre à cette question à la fois conceptuellement et par des réalisations concrètes, avec la conviction qu’il fallait former et transformer les nouveaux outils qui nous étaient offerts par les nouvelles technologies de communication, pas seulement pour nous en servir mais surtout pour les faire servir aux exigences de la communauté des chercheurs en sciences humaines. En 2000, une première réponse a été donnée sous la forme d’un livre intitulé : HyperNietzsche. Modèle d’un hypertexte savant sur Internet pour la recherche en sciences humaines. Questions philosophiques, problèmes juridiques, outils informatiques.

Premier et seul livre des Presses Universitaires de France à avoir été distribué en même temps sous forme imprimée et payante en librairie et sous forme numérique et gratuite sur le web, toujours librement disponible sur le Web. Ce livre a suscité l’intérêt de la presse et des chercheurs et a reçu un certain nombre d’articles et des comptes rendus dans Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Humanité, Le Magazine Littéraire, La Rivista dei Libri, Giornale critico della filosofia italiana, Frankfurter Allgemeine Zeitung, etc.

Premier et seul livre des Presses Universitaires de France à avoir été distribué en même temps sous forme imprimée et payante en librairie et sous forme numérique et gratuite sur le web, toujours librement disponible sur le Web. Ce livre a suscité l’intérêt de la presse et des chercheurs et a reçu un certain nombre d’articles et des comptes rendus dans Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Humanité, Le Magazine Littéraire, La Rivista dei Libri, Giornale critico della filosofia italiana, Frankfurter Allgemeine Zeitung, etc.

Le projet HyperNietzsche, qui est un des projets pionniers dans la réflexion sur l’utilisation d’Internet pour les sciences humaines, a été financé par le CNRS, par le Ministère de la recherche français, par la Deutsche Forschungsgemeinschaft allemande et a reçu le prix Sofia-Kovalevskaïa de la Fondation von Humboldt et du Ministère de la recherche allemand remis à Berlin à Paolo D’Iorio par la ministre de la recherche. Grâce à ce prix, s’est formé de 2001 à 2005 une équipe de recherche à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich sous la direction de P. D’Iorio. Il s’agissait d’imaginer et d’expérimenter de nouvelles manières de structurer l’information scientifique avec l’aide d’une équipe transnationale et multidisciplinaire d’environ 15 personnes en assurant la communication entre les différentes compétences nécessaires à la réussite du projet : philosophes, philologues, informaticiens et juristes.

Fin 2007, dans le cadre du projet européen Discovery, la conception générale du projet et l’interface du site on changé radicalement pour les raisons expliqués dans un article intitulé : « L’île des savoirs choisis » (dans Recherches & Travaux, 72 (2008), 279-301) et ce tournant a été marqué avec un changement de nom : de HyperNietzsche à Nietzsche Source.

2. Un groupe de recherche international (2017-)

En 2017 le nom HyperNietzsche a été repris pour indiquer un groupe de recherche international sur Nietzsche. Trois activités caractérisent ce groupe :

En 2017 le nom HyperNietzsche a été repris pour indiquer un groupe de recherche international sur Nietzsche. Trois activités caractérisent ce groupe :

Publication. HyperNietzsche promue la publication et la traduction d’éditions de textes et d’études critiques concernant l’œuvre de Nietzsche aussi bien imprimées que en format numérique. Les travaux en format numériques seront notamment publié chez Nietzsche Source.

Information. HyperNietzsche se propose de recueillir et de diffuser les information qui concernent l’actualité de la recherche sur Nietzsche à travers le Nietzsche News Center.

Discussion. HyperNietzsche organise régulièrement des colloques, des conférences, des journées d’études et des rencontres de travail dans les différents pays où travaillent ses membres. Tous les deux ans, HyperNietzsche organise notamment un grand colloque international intitulé Biennale Nietzscheana.

[1] Cf. P. D’Iorio, « L’edizione elettronica », in P. D’Iorio, N. Ferrand (éds.), Genesi, critica, edizione, Pise, Scuola Normale Superiore, 1999, pp. 253-275, actes du colloque homonyme organisé en 1996 par P. D’Iorio, A. Petrucci et A. Stussi.